序

それは「料理評論」ではない

はじめまして、関修と申します。私、フランス現代思想を専門とするしがない大学講師ですが、大学に入学した1980年よりフランス料理を食べ歩き、90年代のパリでの海外研究以降はとりわけワインに情熱を注いで参りました。そんな自分は現在、ジル・ピュドロウスキ『教えてピュドロさん、美食批評家はいったい何の役に立つのですか?』(Gilles Pudlowski, À quoi sert vraiment un critique gastronomique ? , Armand Colin, 2011、新泉社より近刊)の翻訳を行なっています。この本は「教えて(Dite-nous)」シリーズの一冊で、すでに社会学者、精神科医の「いったい何の役に立つのですか?」が他の訳者によって上梓されています。著者のピュドロウスキは、『ミシュラン』、『ゴー=ミヨ』、『ルベ』と並ぶパリの年刊レストラン批評本『ピュドロ・パリ(Pudlo Paris)』の主幹で、辛口の批評家として有名です。筆者は毎年この四冊を購入し、比較するのを何よりの楽しみとしているのですが、中でも『ピュドロ』を一番高く評価していますので、偶然にもこの本の翻訳の機会を得たことを運命と感じた次第です。しかも、この度リーファーワイン協会様から連載の依頼をいただき、「美食批評」を世に知らしめ、自ら実践することを我が使命と確信した次第です。

ところで、「美食批評」と訳したクリティーク・ガストロノミックですが、クリティークとは何より「批判」という意味です。批判には、誤りや欠点を指摘して正すことと同時に、物事の基盤を原理的に研究し、その成立条件を問うといった意味があります。「評論」というと、褒めるか貶すか、食べログの点数とコメントと理屈的には変わらないものになります。究極的には「美味しゅうございます」でよいのです。クリティークは、その「美味」に「論理」を見出だす、その根拠を問うといった姿勢を決して忘れません。その違いを表わすべく、「批評」とあえて訳した次第です。

また、ガストロノミは「美食」と訳しました。日本では「食通」を表わす「グルメ」が一般的ですが、決して最近の言葉ではありません。筆者が二十歳になったばかりの頃ですから、三十五年ほど前ですが、当時、フランス料理の日本最高峰だった帝国ホテルの「フォンテンブロー」に、総料理長村上信夫氏が直々にサーヴィスして下さる特別のディナーがあり、単身乗り込んだことがありました。その名前は「ガストロノミックディナーの夕べ」でした。例えば、「フランス料理界ではよく使われる、ちょっと馴染みのない言葉」ガストロノミを「美食」と訳し、「素晴らしい料理をより快適に味わうため、まわりの環境を芸術的に追求した食事」と高橋順子さんは書かれています(『パリのごちそう』、主婦と生活社)。つまり、ガストロノミは料理だけを取り扱うものではないのです。料理はガストロノミの重要な一部ではありますが、それがすべてではありません。従って、「美食批評(家)」は「料理評論(家)」ではないのです。

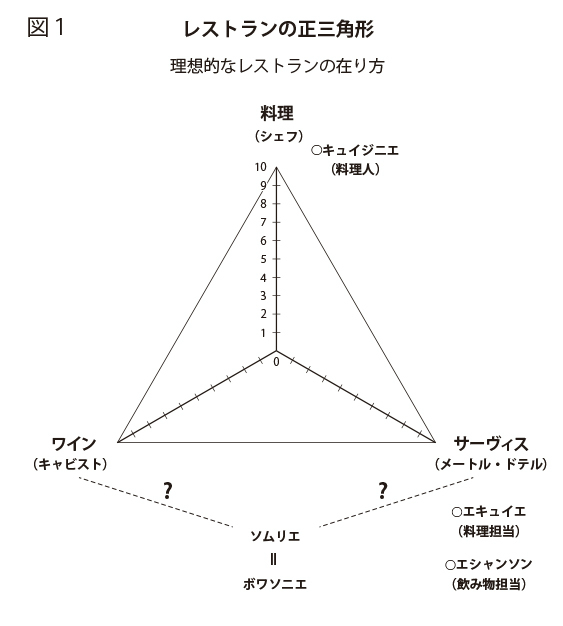

この点を明らかにすべく、次回は筆者の考える「レストランの正三角形」についてお話しさせていただきます。そして、筆者の体験したエピソードを交えながら、ワインとガストロノミの関係について、まさにクリティークして行く所存です。どうか、よろしくお付き合いくださいませ。

第一回

レストランの正三角形

前回、美食批評は料理評論ではないと申しました。美食批評は食事するという行為を批判的に検討すること。この場合の食事とは外食、しかもその典型はフランス料理とお考え下さって良いと思います。ここで、まず強調しておきたいことがあります。それは、美食批評は何より「客」の立場からの評価であるということです。とりわけ日本では、「評論」一般が業界人側からの物言いになりがちです。例えば、ある映画をCMで絶賛した映画評論家をビートたけし氏が「チンドン屋」と揶揄したことがありました。つまり、評論家が広告塔になっているのです。批判精神の欠如と筆者が申し上げるのはこういった状況です。ミシュランがインスペクター(覆面調査員)を用いているのも、公正さを保つためでしょう。お金を支払い食事するのは「客」の方です。つまり、主役はあくまで食する側であるということ。だからこそ、「客」一人一人が自分の舌、いや五感と頭脳すべてを駆使して、食を楽しみつつ、正しく評価することが出来るようにならねばならないのではないでしょうか。

では、フランス料理店を例に、食事するとはどのようなことか具体的にイメージしてみましょう。まず、店の予約をします。インターネット予約も増えていますが、電話する場合、店の応対からすでに駆け引きが始まることになります。無事、予約が取れ、当日まで体調を整えたり、服装をどうしようか考えたり、これもまた楽しい一時です。そして、当日、店のドアを開ける。そう、日常とは異なった「美食」の「場」への門が開かれる。それは筆者にとっていつも、最も期待と緊張が高まる格別の瞬間です。店員のみならず店にいる人間の視線が自分に注がれ、どの席に自分は通されるのか。店の内装、調度が目に入り、客の会話、ナイフとフォークの音。店によっては調理の様子が見え、料理の香りが微かに漂うことも。まさに場の雰囲気を全身で感得しつつ、席に着くのです。アペリティフを飲みながら、カルト(メニュ)に目を通します。同席者が何を食するのかを気にしつつ、自分の料理のチョイスを組み立てます。しかし、筆者の場合、食事の選択は気もそぞろで、もう一つのカルト(carte des vins ワインリスト)が気が気でなりません。申し訳ないのですが、ワインリストこそすべてなのです。リストアップされているワインの選び方、価格設定などを見れば、店のレヴェルは一目瞭然。それを踏まえて、どのワインを選ぶかを思案する。思わぬ出物にこの上なき喜びを感じるときもあれば、飲みたいワインがなく失望することも少なくない。それでも何とかワインを選び、あとはコンディションとソムリエ氏が適切にサーヴィスしてくれることを祈るばかり。こうして、料理が運ばれてきて、食事が始まり、会話を楽しみつつ、料理とワインを堪能する。そして、最後に勘定書きを見た時、納得すればよし、得したと思えばなおよし。高すぎる!だけでなく、安かろう悪かろうも、二度とこの店に来ることはないだろうと思う。そして、店員やシェフに見送られつつ、良きにつけ悪きにつけその余韻に浸りながら家路に着くことになるのです。

こうして、レストランで食事するという一連の行動には、大きく三つの柱があることがわかります。まず、サーヴィス。食事中はもとより、予約、入店、見送りといった最初と最後の大事な場面での対応を誤れば、折角の食事が台無しになること間違いありません。次に、もちろん料理。そして、ワインです。この三つがどれも均等に(1:1:1)かつ高く評価される店こそ、グランメゾンと言われてしかるべきでしょう。つまり、それぞれの柱を十点満点とした場合、三つの柱全部が十点であるレストランこそ、理想のレストランと言えるのです。これが「レストランの正三角形」に他なりません(図1)。こう考えると、様々な問題が浮かんでくるのですが、その中でも明白なのは、料理への特化というバランスの悪さ、さらにはワインを柱に立てた場合のソムリエの立ち位置ではないかと思われます。そこでまず、ワインとソムリエの関係から話をして行きたいと思います。

第二回

ソムリエは飲み物全般を担当する

サーヴィスマンである

前回の「レストランの正三角形」(図1)で料理・ワイン・サーヴィスの三つの柱を立てましたが、ワインには「キャヴィスト」をあえて置き、ソムリエはサーヴィスに属するとしました。その理由の第一は歴史的背景にあります。ご存知のように、現在のフランス料理はフランス革命で王制が廃止され、職を失った王侯貴族のお抱え料理人たちが街中でレストランを始めたことに端を発します。かの昔、王に使えしサーヴィス係は二部門に分かれていました。エキュイエ・トランシャン=主人の肉を切り分ける係とエシャンソン=王に飲み物を注ぐ係です。そして、それらの総責任者がグラン・メトルです。実は、エシャンソンの下にソムリエは荷物係、キャヴィストは酒庫係として控えていたのです。現在、セルヴィスと言えば、デクパージュなどがすぐに思い浮かぶように、エキュイエ・トランシャンの継承者であり、エシャンソンの近現代化がソムリエと言えるではないでしょうか。そして、双方のどちらかが総支配人メトル・ドテルになるといった風に。実際、ソムリエはアペリティフの前に、ミネラルウオーターの注文を取らねばなりません。アペリティフ、ディジェステフ共に葡萄から作られたお酒でなくてもよい訳ですし、食後の飲み物、さらには場合によってはシガーまで扱うことになります。

つまり、ソムリエの仕事は客に飲み物に関するサーヴィスを行なうことであり、客が選択などに困っていたらアドヴァイスするというのもあくまでサーヴィスの一環なのです。従って、料理人が料理評論家ではないように、ソムリエはワイン評論家でもなければ、エノログのような専門家でもありません。マイケル・ブロードベントはクリスティーズのオークショナーですし、ロバート・パーカーは弁護士、山本博氏も弁護士です。従って、レストランにおけるワイン専従はキャヴィストになると考えられます。しかし、実際はトゥール・ダルジャンのような限られた店でなければキャヴィストを置くことが出来ない。そこで、ソムリエが保存管理などワイン関係全般を担当することになる訳です。

さて、筆者が申し上げたいのは、ソムリエがワインについてアドヴァイスすることの意義です。それは他ならない「最終的に、ソムリエなしに客が自分でワイン選び出来るようになる」ことに尽きます。逆説的ですが、ソムリエが客にワインを説明するのは、客がワイン選びに関してソムリエを必要としなくなるためなのです。そうすれば、自ずとソムリエの仕事は「ワインのサーヴィス」になる訳です。ここには、ソムリエは「客を育てる」というこれもまた大切なサーヴィスがあることを忘れてはなりません。客もまた、いつまでもソムリエに頼っていてはダメなのであり、ソムリエに尋ねるのは、あくまで最終的に自分でワイン選びができるようになるためであることを肝に銘ずるべきと考えます。

今思い返すと、そうした経験をあの帝国ホテルの「ガストロノミック・デイナーの夕べ」で筆者は体験していたのです。二十歳そこらの場違いの若造が一人でやって来たテーブル。そこにもソムリエ氏は現れました。そして、料理のことで頭が一杯一杯だった客にワインを勧め、選んでくれたのです。資料はしまい込んでしまい手元にありませんが、今でもその銘柄を覚えています。ルイ・ラトゥール社の「マコン・リュニ―」のドゥミブテイユでした。フォンテンブローで一番安いワインだったに違いありませんが、帰り際にソムリエ氏が封筒を渡して下さったのです。中を見るとフォンテンブローの台紙に、湯で剥がされたエチケットが貼ってあり、日付、ワインの銘柄、ヴィンテージ、葡萄品種など説明が万年筆で丁寧に書かれおり、最後にソムリエ氏のサインも入っていました。当時の筆者はその堂々たる立ち居振る舞いに圧倒されてしまった感がありましたが、それは「若造よ、いつか再びこの店に来て、今度は自分でワインを選んでくれよ」というメッセージだったのではないか、と思うのです。ただ、その後筆者はフランス料理に関しては知見を深めて行きましたが、ワインについてはたしなんではいたものの、添え物程度にしか考えていませんでした。正三角形のワインの柱をなおざりにしてしまったのです。その転機が訪れたのは、それから十年を経た九十年代初めのことでした。それはあるグランメゾンで、「これだ」と思えるワインに、さらにワインの「師」と筆者が唯一思えるソムリエに出会ったからです。

次回は、「客を育てる」ソムリエのサーヴィスについて、筆者の体験談をお話ししたいと思います。

第三回

人生を変えたワインとソムリエとの出会い

よく聞かれるのですが、いろいろなワインを飲むのだが余計にわからなくなるのでどうしたらよいのか、と。仰る通りです。ソムリエ試験のように世界中のワインを覚えようとするのはワインへの近道ではありません。筆者もまた、フランス料理を食べ歩き出したのが大学入学時だったのに、ワインは添え物、よく言えば、料理との「マリアージュ」第一ということで、その場その場で最適と勧められるものを言われるままに飲みはしたものの、ちっともワインに興味が湧かなかったのでした。

しかし、ある時、あるレストランで「自分が飲むべきワインはこれだ」といったワインに出会ったのでした。そして、できる限り、ボルドーの赤ワインだけを飲むことにしたのです。ここから筆者が導いた、ワインが「わかる」ための方法論。それは、最初、世界中のいろいろなワインを飲んでみるのはよいのですが、その中で自分の好みであると思われるワインに出会ったら、その土地のワインに絞って、できる限りいろいろなつくり手で飲み比べてみるのです。それでも飽きず、興味が湧けば、それがあなたのワインの基準点となります。同じタイプの好きなワインをいろいろ飲み比べることで、微細な味の違いがわかるようになります。また、違った土地のワインを飲めば、自分のベースのワインとの違いは一目瞭然のはず。つまり、ワインを「比較」するためには、「定点」が必要になるのですが、あれこれ飲み散らかしていては、その基盤が定まりません。筆者は、早速D・ペパーコーン『ボルドーワイン』(鎌倉書房、現在は早川書房)を購入、熟読し、重要なアペラシオンのシャトーは一つでも多く飲むように心がけました。メドックの場合はクラッセしているものはもちろん、ブルジョワ級こそ細心の注意を払うようにし、サンテミリオン、ポムロール、フロンサックについてはペパーコーンが挙げているシャトーをすべて制覇するつもりで飲み進めていったのです。

では、これだと思ったワインは何だったのか。それはシャトー・ムートン=ロートシルトの1984年だったのです。「ああ、何だ。ムートンか」と仰るなかれ。その時すでに、ムートンの84年は自分で買って飲んでいたのです。当時、見田盛男氏が『エピキュリアン』(講談社)で二つ星を付けていたその店はまさにグランメゾン。そのワインリストを見て、驚いたのです。ムートンはわかる。でも何故、よりにもよって84年。しかも、9000円という安さ。同伴者と二人、これは何だと首を傾げ、折角だから頼んでみようと注文し、開けたところ、実に美味しい。84年は、87年と並んで80年代でボルドーでは不作の年、オフヴィンテージ。実は、とりわけメルロがまったくダメだったその年、ムートンはカベルネソーヴィニヨン100%で作ったらしいとのまことしやかな噂がたった、オフにしては逸品だったのです。

自分で買って飲んだ時にはピンとこなかったことが一瞬にして体験されたのです。何故だ。ブテイユの保存状態、グラス、サーヴの仕方、……。そもそもこのようなワインをリストアップするとは何という店、そしてソムリエ! そう、そしてその日を境に、筆者はその店に足繁く通うことになります。グランメゾンは苦手だったはずの筆者でしたが、結果、97年9月末の閉店まで顧客の末席に入れていただいたのです。その店こそ、「ル・マエストロ ポール・ボキューズ トキオ」。向かいに面していたサントリーホールと同じ経営母体の店でした。そして、その店のシェフソムリエだったのが、筆者がワインの「師」と仰ぐS氏だったのです。すべてはワインリストにある。リストを読み解くことはその店の、ソムリエのワインに対する見識を窺い知ることに他なりません。そして、その中からこれだというワインを選ぶ楽しみこそ、フランス料理を堪能する醍醐味の一つ。それは、料理における「カルト」と同じです。そう思うと、昨今の料理の「おまかせ」や「ワインペアリング」はありがた迷惑としか言いようがありません。

それに関してはまた改めることとして、次回はS氏のサーヴィスが如何に筆者にとってワインを知ることの導きとなったかを書くことにしましょう。

第四回

ワインを通じてのサーヴィスのプロとしてのソムリエ

ル・マエストロを初めて訪れた際、ムートンの84年を飲んでボルドーワインに目覚めた筆者は、その後足繁く通うことになります。それは当時、あるオーケストラの会員になっていて、一か月に最低一回はサントリーホールへ通っていたからでもあります。そもそも、マエストロに行くことになったのも、ホール内にアフターコンサートディナーの受付があり、一万円のコースだったので、ル・マエストロにしてはお安いなあと思い、試しに出かけようと思ったからです。オードブル、メイン、デセールのシンプルなアン・ドゥ・トロワですが、少食の筆者には充分過ぎるくらいでした。もちろん、マエストロでは一番安いコースだったのでしょうが、二名で訪れることになる筆者としてはなかなかの出費です。これからも毎月一度は訪れることを告げると、ソムリエのS氏がこう提案したのです。「ワインの値段をお決めになり、お任せいただけませんか」、と。おそらく、筆者がお金がないのだけれど、ボルドーを勉強したいなどと言ったのだと思います。そして、13000円ということに決まったのです。これは、料理が二名分で20000円、ワイン一本に税、サーヴィス料込み計40000円で上がるよう、S氏が配慮して下さったのです。

それから行く度、錚々たるボルドーワインが登場することになります。例えば、グリュオー=ラローズ62年、ラ・フルール=ペトリュス75年、ラ・ミッション=オー=ブリオン76年などなど。オールドヴィンテージを中心に、現在はもちろんのこと、当時でさえ信じられない値段で出して下さったのです。ある写真展のために、ワインを飲んでいる姿を併設するバーで撮影させていただいた折も、折角だからとS氏が素敵なパニエに入れて出してきて下さったシュヴァル=ブラン89年も13000円でした。もちろん、グランメゾンですので、ソムリエは一人ではなく、スー=ソムリエにM氏がいらっしゃいました。S氏はメルロ中心の右岸のワイン、それもどちらかというとトリッキーなワインが好みで、「ジャミーな」という表現を用いる時の声が今でも忘れられません。S氏にとってのボルドーは、今はなきサンテミリオンのキュレ=ボン=ラ=マドレーヌで、その83年は実に見事でした。彼はブランドではなく、上質のボルドーとは何かを教えて下さったのです。それに対して、M氏はS氏が不在の時に対応して下さるのですが、S氏とは対照的にメドックの堅実なワインを勧めて下さいました。実にバランスが取れているのです。

そして、時には「何か飲みたいものはありませんか」と聞いて下さることも。筆者はここぞとばかりに、ラ・フルール=ペトリュスを飲んだのだから、お隣のラフルールが飲みたいとおねだりしてしまったものです。ちょっと困った顔をしながらもS氏。次回行くと、ラフルールの89年が用意されていました。もちろん、13000円で。しかし、やはり若過ぎました。筆者は反省しました。しかるべき年を経なければ、折角のワインも充分には楽しめない。そして、飲み頃のラフルールをあの値段で飲もうというのがそもそも無理なのだ、と。S氏にもラフルールにも申し訳ないことをしたと。そして、とうとう、ル・マエストロ最後の日が。一人バーに出かけると、小泉純一郎氏など常連のお歴々が皆さん、顔を出されていました。カウンターに座り、ドゥミを頼むと、ラトゥールの87年が。名残惜しくもグラスが空になったので、「お会計を」と言うと、S氏、「ご自分でお付けになって下さい」、と。

これは卒業試験なのだと勝手に思い込んだ筆者は、酔いも醒め、回らぬ頭を必死に回転させ、出した結論は5000円。同じ月初めに一人で来た折、ムートンの85年のドゥミを7000円で出されたことから類推し、オフヴィンテージであることを加味したのです。思えば、13000円の半額で7000円だったのでしょう。そして、筆者はくしくもあのムートンの84年が9000円だったこともあり、5000円と値付けしたのです。S氏は一言、「承知しました」、と。

蘊蓄や教えを垂れるのではなく、サーヴィスすることを通して筆者にワインの世界へと導いて下さったS氏こそ、「真の」ソムリエ、いや、ソムリエにはワインを商売道具くらいにしか思っていない輩もいるでしょうから、尊敬の念を込めて、筆者の提唱する「ボワソニエ」と申し上げたいのです。

第五回

ソムリエ≠ワインの専門家とは如何なることか

ここ何回かにわたって、ソムリエが「ボワソニエ」とでも呼べる飲み物サーヴィスのプロであり、そうした立場からどのようにワインと関わるべきか、具体的な例を挙げて述べてきました。ここで、もう一度、視点を変えて、論点を整理してみたいと思います。

ソムリエがワインの専門家ではないというのは、社団法人日本ソムリエ協会による資格試験の受験資格を見れば一目瞭然です。今回、ソムリエとワインアドバイザーがソムリエに統合されるようですが、これまで、「ソムリエは酒類を扱う飲食サービス業に五年以上、アドバイザーは酒類製造、販売など流通業や教育機関に三年以上従事し、現在も継続していること」とありました。まず、酒類とあり、ワインとは明記されていません。試験には実際、ワイン以外の酒のテイスティングが含まれています。次に、ソムリエ資格はこれまでは「飲食サービス業」に従事する者に限られていました。つまり、筆者が主張するサーヴィスのプロに与えられるべき資格なのです。酒屋などに与えられるのはアドバイザーだったのですが、これもサーヴィスと考えれば、ソムリエでよいのだ、という発想でしょうか。いずれにせよ、それ以外の酒類に精通した者に与えられるのは「エキスパート」として変わらないままなのです。しかし、皆がその点数(パーカーポイント)をありがたく信奉してやまないロバート・パーカー氏は弁護士から評論家に転身した人物でソムリエではありません。

つまり、ソムリエはそもそもワインの専門家ではないのです。もちろん、ソムリエの中にはワインに精通し、専門家と呼べる域に達した人々がいることは間違いありません。しかし、それはソムリエというサーヴィスのプロの資質とは別の評価軸をもって判断されねばなりません。では、世に言うソムリエ一般とは一体何者なのでしょう。

ここで、筆者がボワソニエという命名のヒントとした「キュイジニエ」=料理人の領域からの類推を用いたいと思います。ミシュランなどで星を取るのは「料理人」、フランス料理、和食、その中でも寿司など限定されたジャンルのプロ中のプロです。一方、それとは対照的な在り方をする料理のプロがいます。いわゆる「料理研究家」と言われる類の人々です。この方々は、家庭料理と称して、酢豚も作れば、ハンバーグも、肉じゃがも作り、それを伝授するのです。専門性よりは「広く浅く」満遍なくをモットーに、昨今では、「時短」だとか「ずぼら」だとか、家事に時間を割けない主婦の強い味方であるのも確かです。しかも、この両者は混在しています。例えば、NHKテレビの『きょうの料理』。戦後の日本の食文化を牽引した番組です。その講師陣の多くは「料理研究家」を名乗っていました(阿古真理、『小林カツ代と栗原はるみ 料理研究家とその時代』、新潮新書、2015年を参照)。しかし、その中に混じって、帝国ホテルの村上信夫、ホテルオークラの小野正吉という当時の日本フランス料理界の二大料理長が出演していたのです(宇田川悟、『フランス料理 二大巨匠物語――小野正吉と村上信夫』、河出書房新社、2009年を参照)。中でも小野は、フランス料理を日本に紹介すべく、フランスから新進気鋭のシェフを招聘し、若き日のジョエル・ロビュションもその一人として、『きょうの料理』にも出演し、料理の作り方を実践し、小野と対談までしています。今日のバラエティー化した食番組に比べて、何と高尚なことよ!

しかし、それは日本に限ったことではないのです。戦後のテレビ創成期、フランスではレイモン・オリヴェ(1909-1990)がフランス初の料理番組を持ち、人気を博しました。オリヴェは一九四八年、歴史的建造物パレ・ロワイヤルの一角にある名店グラン・ヴェフールのオーナーシェフとなり、ジャン・コクトー、コレットといった作家が足繁く通うなど、ミシュランで三ツ星を獲得するに至ったのです。オリヴェは文献収集でも有名で、現代フランス料理の再興、国民にフランス料理の大切さを伝える啓蒙家として活躍したのです。村上、小野両シェフもまさにフランス料理を頂点とする西洋料理を啓蒙すべく、出演されたのではないでしょうか。

こう考えると、巷にあふれるソムリエの大部分は「料理研究家」に相当する役割を果たしているのではないでしょうか。日々、様々な外食産業でワインを飲む際に、欠かせないアドヴァイザー。専門性より、広く浅く、一通りワイン(酒類)全般に通じている人物。では、レストランに必要とされるワインの専門家、キャビストとは如何なる人物なのでしょうか?

目次

著者Profile

関 修(せき おさむ)

フランス現代思想

文化論

(主にセクシュアリティ精神分析理論/ポピュラーカルチャースタディ)

現在、明治大学法学部非常勤講師。

2014年、明治大学で行われた「嵐のPVを見るだけの授業」が話題となった。

経歴

1980年:千葉県立船橋高等学校卒業

1984年:千葉大学教育学部卒業

1990年:東洋大学大学院文学研究科哲学専攻博士後期課程単位取得満期退学、東洋大学文学部非常勤講師

1992年:東洋大学文学部哲学科助手

1994年:明治大学法学部非常勤講師 、他に、岩手大学、専修大学、日本工業大学などで非常勤講師を務める

著書

『挑発するセクシュアリティ』(編著、新泉社)

『知った気でいるあなたのためのセクシュアリティ入門』(編著、夏目書房)

『美男論序説』(夏目書房)

『隣の嵐くん~カリスマなき時代の偶像』(サイゾー)

『「嵐」的、あまりに「嵐」的な』(サイゾー)

翻訳[編集]

G・オッカンガム『ホモセクシュアルな欲望』(学陽書房,1993年)

R・サミュエルズ『哲学による精神分析入門』(夏目書房,2005年)

M・フェルステル『欲望の思考』(富士書店,2009年)

関修公式WEBSITEへ ▶︎